- 目次

SaaS業界にもさまざまなスタートアップやベンチャー企業が存在していて求職者から注目を集めています。しかし、転職にあたっては徹底した企業研究が必要です。ここでは、スタートアップ、ベンチャーの転職のときに知っておきたい基礎知識を解説します。

1. そもそもスタートアップって何?

スタートアップとベンチャーに明確な定義や区分はありません。しかし、それぞれ「なぜそう呼ぶか」という特徴を押さえておくと、転職にあたって志望動機を検討するとき役立ちます。スタートアップとベンチャーの特徴を明らかにしながら、中小企業や大企業との違いも見ていきましょう。

1-1.スタートアップとは?

スタートアップは英語で「Start-up company」。日本語に訳すと「新興企業」です。1980年代以降、アメリカのシリコンバレーを発祥地として、ITを駆使した製品やサービスを提供するたくさんの企業が生まれました。中でもイノベーション(技術革新)を起こしてめざましい成長を遂げるような企業がスタートアップと呼ばれています。 多くのスタートアップは株式公開やM&Aを一つのゴールとしています。

日本では、起業やスタートしたばかりの組織という意味で使われることも多いですが、「新しい価値観を提示し、イノベーションを起こし短期間で急成長する組織」が本来の意味です。

1-2.ベンチャーとは?

ベンチャー企業として使われるベンチャーは和製英語で、海外では「venture capital(VC)」のように投資の際に使われています。「アドベンチャー(adventure)」に由来し、新しいビジネスを開拓する冒険心にあふれた企業です。その意味でスタートアップはベンチャーの中の一つと捉えることができます。また、大企業が新たな事業を展開するときには、ベンチャービジネスと呼ばれています。

簡単にまとめると、ベンチャーとは新規でビジネスを始めていくことで、スタートアップは新しいビジネスかつ新しい価値観を提示し急成長が求められる組織だと言えます。

1-3.大企業、中小企業との違いは?

大企業、中小企業は、一般的に従業員数、資本金など「規模」の観点から企業を分けています。英語では大企業をエンタープライズ(Enterprise)、中小企業をSME(Small and Medium Enterprises)と呼びます。

日本では中小企業基本法に区分がありますが、細かい区分はさておき、スタートアップとベンチャーは成長性や新規事業の開拓を意味するのに対して、大企業や中小企業は単なる規模に着目しています。中小企業のスタートアップやベンチャーがあれば、もはや大企業になったスタートアップ、大企業のベンチャービジネスもあります。

1-4.大企業からの転職で注意すべきこと

大企業は安定性の面では優れています。一方、スタートアップやベンチャーは成長フェーズや技術トレンド、社会と環境の変化によって大きく変動します。

しかしながら、先行きの見えない時代には、大企業だからといって安定した状態を維持できるとは限りません。また、スタートアップが成長して上場を果たして、老舗の大企業と肩を並べるようになったとき、機動力や環境変化への適応力が失速して成長が止まることがあります。さまざまな人材が増えることによって、創業時の企業文化が失われてしまうケースもみられます。

企業研究は多角的な視点から行うことが大切です。スタートアップ、ベンチャーという呼び方に注目しつつ、その事業の本質が、成長性をめざすのか、チャレンジなのか、安定した収益の確保なのか、見極めるとよいでしょう。

2. 転職でスタートアップが注目される5つの魅力とメリット

経済産業省が行った、大手からスタートアップへ転職した方への調査によると、82%が大企業ではイノベーションを起こすことに限界を感じていたようです。

そして99%の人は「スタートアップに転職したタイミングが早すぎたことはない」と回答していて、 その中で32%が「もっと早くスタートアップに転職すればよかった」と感じており好評価です。

では、大手とは異なるスタートアップの魅力やメリットとは何でしょうか。

2-1.挑戦を通じて成長できる

スタートアップの最大の魅力は、会社の成長と自分の成長がシンクロしていることです。

大企業は業務が歯車のように細分化され、大きな利益を生み出しているため、日常業務と企業の実績全体のつながりが見えにくいことがあります。しかし、スタートアップでは個人またはチームの成長が企業の成長として目に見えて反映されることが特徴です。

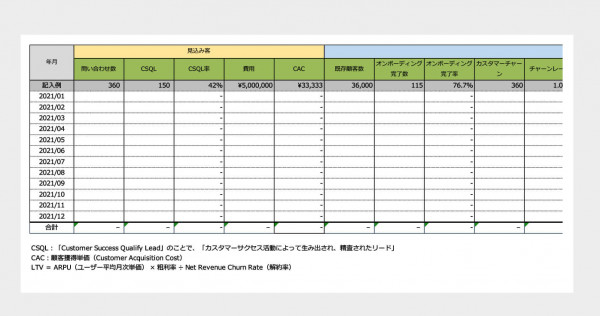

たとえばSaaS業界においてカスタマーサクセスはなくてはならない部門です。お客さまにサービスを導入して使いこなしてもらえるようになった喜びを直接感じることができます。そして、使い続けていただくこと、解約率(チャーンレート)を下げることが企業の収益に直結します。顧客の課題解決を通じて学んだことは、顧客の成長であると同時に会社の成長であり、かつ自分の成長です。

難問にチャレンジして解決する自分の成長=会社の成長ということが、大きなやりがいになります。

2-2.個性的な経営者がいる

スタートアップ、ベンチャーの経営者は、とても個性的です。起業家精神にあふれ、ときには発言がメディアを賑わせます。

海外では、Metaのマーク・ザッカーバーグ、Twitterを買収したイーロン・マスクなどが有名です。このような経営者は自叙伝が出版されたり、半生が映画化されたりすることもあり、話題にことかきません。

圧倒的な経営手腕と人間的な魅力を兼ね備えているため、カリスマ的な魅力で人々を引き付けます。日本のスタートアップにおいても、創業者と面談したことや出会いを転職のきっかけと語る方は多くいます。

創業者の魅力が、実は優秀な人材を集めてビジネスを加速するスタートアップの機動力なのです。

2-3.若くても役員など責任あるポジションにつける

かつて大企業では、ある程度の勤続年数がないと役職につくことができませんでした。いわゆる「年功序列」が根強く、成果主義が浸透していなかったからです。したがって、30代以降にならなければ役職につけない状況にありました。

しかし、スタートアップでは、実力や熱意があれば20代でも会社の柱となる役職につくことができます。少数精鋭で成長をめざして突き進むスタートアップは、年齢に関係なく経営のボードメンバーに参加できます。与えられたタスクをこなしているだけの仕事とは異なり、会社を動かしている実感が得られます。

2-4.ストックオプションがある

ストックオプションとは、株式会社において自社の株を経営者や従業員が一定の定められた価格で購入できる権利です。

スタートアップの多くは上場による株式公開(IPO)をめざしています。株式公開を達成した場合は株価がはねあがることがあるため、莫大な資産が得られます。簡単にいえば儲けられるわけです。あるスタートアップでは、ストックオプションだけで数億円の資産を形成した人が、役員以外に数十人もいるそうです。

しかし、株式公開に至らなかった、公開しても業績が低下した場合は、期待した価値が得られません。

2-5.起業の経験を積むことができる

スタートアップやベンチャーの仕事は、毎日の業務はもちろん、会社の仕組みや自分の役割自体をゼロから構築しなければならないことが多々あります。また、数人で立ち上げたばかりの企業では、場合によっては経理や総務の業務をこなす必要があります。

仕事の範囲が広いため大変ですが、将来的に起業を考えているのなら、スタートアップやベンチャーへの転職は、貴重な経験になります。起業時には予測できなかった問題が発生することがありますが、落ち着いてみずから考え、迅速に解決の行動を起こせるようになります。

3. スタートアップの成長ステージ

スタートアップには成長ステージと呼ばれる4つの段階があります。30代の転職では経営的な視座を持つことが重要ですが、志望する企業がどの段階にあるのか、経営状況はどうなっているのか、どんな人材を求めているのか把握しておくと将来の展望が開けます。4つのステージを解説します。

3-1.シードステージ

シード(seed)は日本語で「種子」。会社の設立前後の段階で、従業員の規模は5人程度、まだ売上を出していない状態です。プロダクトやサービスのアイデアやコンセプトなど構想をまとめ、市場の将来性や技術が有効であるかどうか仮説検証を行います。

3-2.アーリーステージ

収益化できているかは事業によりますが、PMF(Product-Market Fit:顧客がプロダクトに満足していて、市場に受け入れられている状態)がかたちになってきている状態です。プロダクトやサービスの品質向上のためにエンジニア、売上を増加のために営業のスタッフを募集して20人規模まで増員します。経営を軌道に乗せることを優先し、SaaSではクラウドのさまざまなシステムに関するライセンス料の支払い、デジタル広告費用などコストを支払う資金繰りが重要になります。

3-3.ミドルステージ

事業が安定して20人以上に企業規模を拡大する段階です。人事や広報などスタッフ部門の人材を拡充します。スタートアップの場合、収益が安定したとしても、外部環境の変化によって一気に業績が悪化するリスクをはらんでいます。この段階では数十億円規模の資金を調達し、さらなる成長をめざします。

3-4.レイターステージ

組織が完成して、株式公開(IPO)やM&Aなどスタートアップの出口(EXIT)を模索する段階です。従業員規模は100人以上になることもあります。主力事業を継続しながら新規事業を展開する事業戦略もみられ、そのための人員を募集します。

4. 海外のスタートアップには、どんな企業がある?

海外ではシリコンバレーを発祥の地としてスタートアップ、ベンチャーが誕生し、巨大な企業に成長を遂げました。海外の代表的な企業を取り上げます。

4-1.スタートアップの代表格「GAFAM」

「GAFAM」はビジネスでよく話題になります。もはやスタートアップやベンチャーの印象がありませんが、Google、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoftの企業の頭文字をとった言葉です。ビッグ・テックとも呼ばれます。世界的に名前の知られるこうした企業も創業時には小さなスタートアップ、ベンチャーでした。

なぜ日本でこのようなイノベーティブな企業が登場しないのか?といった議論があるとともに、国外と国内を問わずスタートアップやベンチャーの創業者は、GAFAMをめざしていることが少なくありません。また、GAFAMの出身者が次々とスタートアップを立ち上げています。

4-2.SaaS業界のユニコーンStripe

SaaS業界では、オンライン決済のソリューションを提供しているStripeが代表的なスタートアップ企業です。音声、テキスト、ビデオ通話によるチャットツールのDiscordもよく知られています。

スタートアップのなかでも、企業の評価額が10億ドル以上、設立から10年以内の未上場の企業は「ユニコーン」と呼ばれる注目株です。めずらしい存在であることから、幻の一角獣になぞらえました。Stripeもユニコーンのひとつです。BtoBの領域ではフィンテックやWeb3などにおいて、これからもスタートアップが登場することでしょう。

5. 日本の代表的なスタートアップの創業と現在

スタートアップの誕生には、創業時から現在までのさまざまな物語があります。海外の代表的なスタートアップをあげましたが、続いて日本のSaaS業界の企業をピックアップして魅力を探ります。

5-1.転職時の出会いから生まれたユーザベース

出典:https://www.uzabase.com/jp/

出典:https://www.uzabase.com/jp/

ソーシャル経済メディア「NewsPicks」など情報関連ビジネスを展開する、株式会社ユーザベースの創業は2008年。外資系商社の中途採用で、のちの共同経営者になる梅田優祐氏と新野良介氏が出会い、BtoBにおける課題解決の話題で盛り上がったことが創業のきっかけでした。ところが、ふたりともシステムが作れなかったため、高校時代の同級生だった稲垣裕介氏に相談してマンションの一室で創業します。転職時の出会いからスタートする企業もあります。

5-2.大企業に勤めながら起業したラクス

出典:https://www.rakus.co.jp/

出典:https://www.rakus.co.jp/

クラウドサービスを提供するラクス創業者の中村崇則氏は、大学卒業後にNTTに就職、大企業に勤めながらアフター5の時間を使って合資会社DNSを起業します。この企業を楽天に売却した後、オープンソースのエンジニア向けのスクールを設立し、この事業を基盤としてメール配信関連のソリューション、Web請求書発行システム、CRMなどに提供するサービスを拡大、株式会社ラクスとして成長しました。2015年にマザーズ上場、現在は東証プライム市場企業です。

企業の成長にしたがって事業領域をシフトしているプロセスに注目すべきです。

5-3.人材管理ソリューションの SmartHRとカオナビ

株式会社SmartHRと株式会社カオナビは、ともに人材管理のソリューションを展開するSaaS企業のスタートアップです。

人事労務ソフトウェアの株式会社SmartHRは宮田昇始氏が創業。2021年には約156億円の資金調達し、ユニコーンとして注目されるようになりました。2022年1月にCTOの芹澤雅人氏がCEOに就任して世代交代を果たし、今後の成長が期待されています。

タレントマネジメントシステムを提供する株式会社カオナビ創業者の柳橋仁機氏は、Appleの創業者スティーブ・ジョブズの発想に影響を受け、マーケットインにとらわれず理想のプロダクトを追求する考え方でした。2019年3月に東証マザーズ上場。自社のノウハウから資金まで含めて、スタートアップの成長を支援する事業を展開中です。

その他にも、さまざまな企業があります。以下の記事では、SaaS企業の11社を紹介しています。

6. スタートアップ企業で求められる人材、3つの特徴

スタートアップは変化が激しいため、自分で状況を判断して考え、行動する能力が求められます。また、企業の進路を見極めるために幅広い視点が必要です。マ-キャリのインタビューの言葉を引用しつつ、スタートアップ企業で求められ、活躍できる人材の3つの特徴をあげます。

6-1.自分で考え、行動できる人

成長にともなって変わり続けるスタートアップやベンチャー企業では、変化をキャッチして、自分で考え、行動を起こせる人材が求められています。ビジネス全般にセンサーを研ぎ澄まして、「全体と個人」、「考えと行動」に一貫性を持たせながらフレキシブルに対応する人材です。

エムエム総研、代表取締役の萩原張広氏は次のように指摘します。

スタートアップの場合、そこで従事する人達は「今自分がどういう状態の会社・事業の中で働いているのか」「その状況や目的の中で自分はどんなミッションと役割を果たし、日々の業務の中でどういう観点で仕事に向かって行けばよいのか」をちゃんと理解している事が重要だと思います。

出典:https://media.mar-cari.jp/article/detail/1769

一貫性は大切ですが、固執すると行動が鈍くなります。企業の役割やミッションが変化したときは、しなやかに自分をトランスフォームできる柔軟性が必要といえるでしょう。

6-2.社外に幅広い人脈を作ることができる人

社会人の学びはインターネットで調べたり本を読んだりするだけではなく、たくさんの人に会って話をして、リアルな体験から学ぶ生きた知識が求められます。AIQ株式会社の吉岡真宏氏は、スタートアップで働くときには外部にも人脈を拡げておかなければならないことを次のように語りました。

スタートアップは、事業やサービスに夢中になるため、一方向しか見えなくなりがちです。それは会社にコミットしているようで、外から見ると普通ではないと思われることが多いものです。

それに気づき、視野を広くもつためには、社外の人といつでも気軽に話せるコミュニティを作ることが大切だと感じました。

出典:https://media.mar-cari.jp/tenbo/article/1635

目標に向かって突き進むスタートアップだからこそ、冷静かつ客観的に自社をみつめる視点を持つことが大切です。そのために外部の人脈が重要になります。

6-3.スピード感を持って変わり続けられる人

萩原張広氏の指摘にもつながりますが、セールスが得意だったとしても、コスト削減のために裏方作業の計数管理をしなければならないことがあるかもしれません。自分ができなければ外部にアウトソーシングする、あるいは適切な人材を外部から引っ張ってきて課題を解決するなど、その都度正解を作り出します。

スタートアップの成長を支えるのは、過去のやりかたや常識にとらわれず、スピード感を持って変わり続けられる人材です。

7. スタートアップ企業の転職はここに注意!

自分の仕事の成果が企業の成長に反映され、やりがいが感じられる反面、ハードワークを強いられる可能性もあるのがスタートアップです。また、成長ステージによっては赤字の経営状態の場合があり、困難を解決するためのメンタル、胆力が要求されます。仕事の内容や待遇が整備された大企業とはまったく異なる覚悟が必要です。

まとめ

Appleを始めとするシリコンバレーの企業はガレージから始まったと言われます。日本のソニーやトヨタ自動車も町工場からスタートしました。企業の成長とともにキャリアアップする挑戦的な転職を考えるなら、スタートアップやベンチャーも選択肢のひとつです。またSaaS業界にも数多くのスタートアップがあり、大きな可能性を秘めています。

スタートアップの転職に興味のある方は、ぜひ転職エージェント「マーキャリNEXT CAREER」にご相談ください。適性の確認はもちろん、具体的な求人に合わせて、あなたの強みや自己PR方法をキャリアアドバイザーがアドバイスします。無料キャリア相談も実施中です。

執筆者

マーキャリ 編集部