- Profile

-

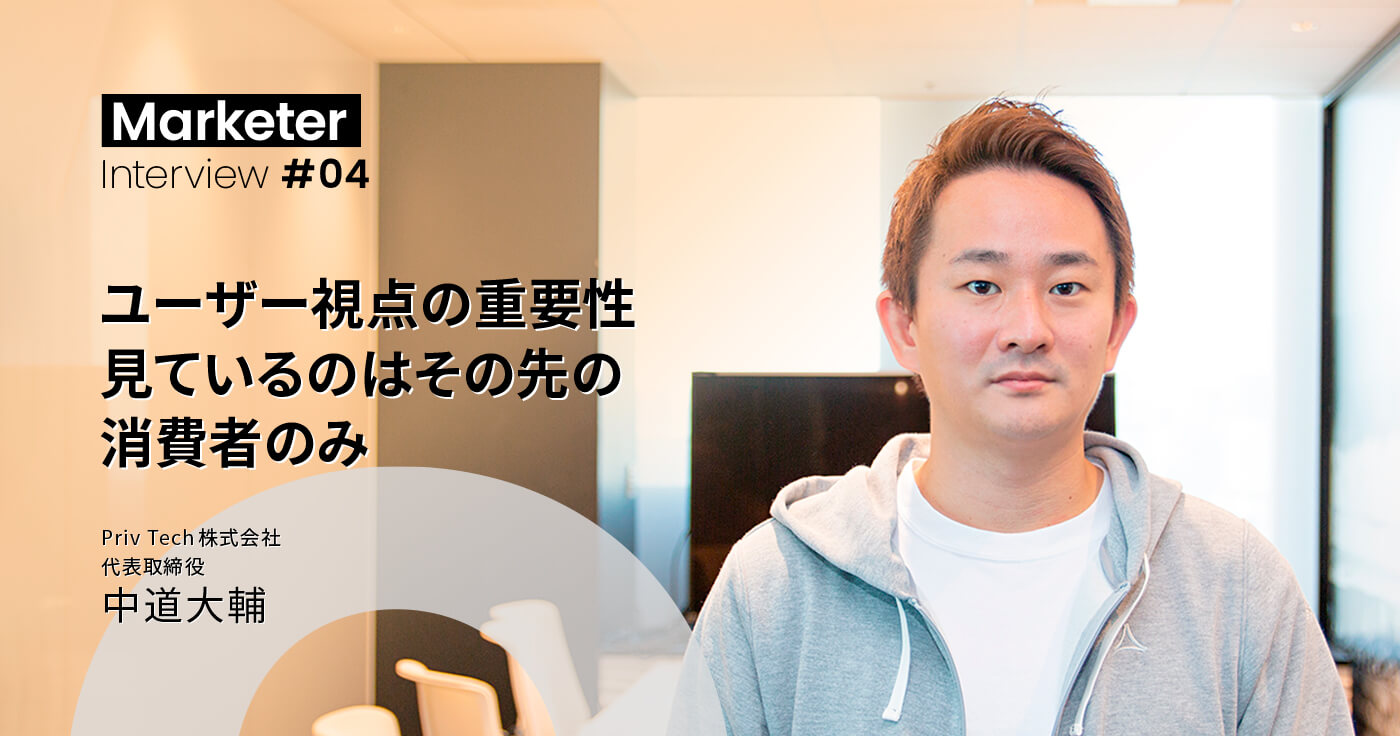

中道大輔 Priv Tech株式会社 代表取締役

ソフトバンクやヤフーなどで事業戦略や新規事業開発を経験後、Priv Tech株式会社を設立。昨今注目されている「改正個人情報保護法」に焦点を合わせ、プライバシーの観点から企業とユーザーをつなぐ事業を展開。会社にはNO RULES(ノー・ルールズ)カルチャーを取り入れ、マーケターが自由に働くことができる職場作りをしている。現在は自分自身も事業の最前線に立ち、1カ月に100件近い商談を行っている。

- 目次

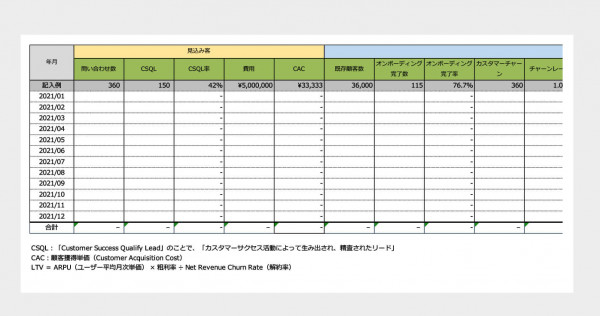

2022年4月に改正個人情報保護法の施行を控える中、「ユーザーの『プライバシー』を守り、企業とユーザーの架け橋に」をコンセプトにプライバシー・テック事業を展開するPriv Tech株式会社。今回インタビューをしたのは、同社を2020年3月に設立し代表に就任した中道さん。大手企業における事業戦略や新規事業開発などの経験を生かし、「データ×プライバシー」の新規事業に邁進し、ユーザーのプライバシー保護の重要性を啓蒙されています。

もともと、中道さんは副業として入ったコンサルがきっかけで、日本の法律にフィットした「データ×プライバシー」サービスの元となる企画を立ち上げました。今回は中道さんに、新規事業のやりがいやモチベーション、ユーザー目線になることの大切さ、これからのマーケターに必要な能力などについて伺いました。

新規事業のきっかけであり、勝機を見出した「データ×プライバシー」

──まず、Priv Techを立ち上げたきっかけを教えてください。

総合PR会社ベクトルの代表である長谷川さんから、「40社程ある子会社が持つ膨大なデータをお金に変えてほしい」と言われ、副業としてコンサルに入ったことがきっかけでした。当時、データは確かに多くありましたが、1カ月ほど子会社にヒアリングを行った結果、お金に変えられるデータは残念ながらほとんどありませんでした。

というのも、各子会社によって使用しているドメインが異なることや、プライバシーポリシー上、利用範囲が限定されているため、データをグループ会社内で共有できないなどの理由があったためです。

しかし、新規事業のコンサルタントとして入ったにもかかわらず「御社のデータではビジネスできません」とは言えませんよね。そこで考えた代替案の1つが、このPriv Techの基盤となる事業の提案です。「これからはデータ×プライバシーが勝ちます」とお伝えしました。

それが起点となりPriv Tech設立に至ります。

そこでコンサルは完了かと思っていましたが、長谷川さんに「社長をやってほしい」と声をかけていただき、私が代表となり会社を立ち上げることになりました。即答したのは、長谷川さんの人柄の良さもありましたが、それに加えて私自身がもともとプラットフォーム側の立場で、プライバシーへの配慮が足りていない昨今の広告プラットフォーム作りに加担してしまっていたこともあり、その尻拭いの気持ちもあったのだと思います。

──これまで、マーケティングへの取り組みはどのように進められてきましたか?

昨年1年間は、啓蒙活動に振り切っていましたが全くと言っていいほど売れず、浮足立った状態が続いていました。法律が公布されたものの、ガイドラインが出ておらず、様子見のお客様が多かったためです。

その間、注力していたオウンドメディアが成長し、ミドルワードやビッグワードでも勝てているため、そのリードをナーチャリングし、少しずつ案件化を進めています。

現在、改正個人情報保護法の施行まで半年を切り、啓蒙活動の甲斐あって月に200~300程度のリードが入っており、現在は刈り取りを行うフェーズに入ってきています。

──市場の着眼点が興味深いですね。そのような戦略に至ったプロセスを教えてください。

実際に営業として動いてみて売れないということが分かったためです。また、2022年4月の法施行前に出されるであろうガイドラインは、タイミングがもう少し先になると予想していました。そのため、私自身がメディアに露出したり、記事を書いたり、プロダクトをブラッシュアップしたりすることに重点を置いて取り組みました。

クライアントの声を直接聞き、プロダクトに反映させていくことはPMF的にも大切なことだと思っています。自分自身で売らないことにはプロダクトの課題が見えてこないため、立ち上げフェーズでの営業は仕方がないことでもあります。

ですので、商談などは基本的に全て私が行っています。ひと月あたり多いときには50件を超える新規商談があります。そういう意味ではオンライン商談の普及は助かりました。そもそも会社設立が昨年の3月で、コロナ期創業にあたります。4月には設立早々に緊急事態宣言も経験しています。それ故、会社自体がコロナを前提に作られており、ITインフラやコミュニケーションツールが整っていたことが役立っています。

──中道さんは事業立ち上げを10回以上経験されて、現在では起業もされているわけですが、改めて、新規事業に対してモチベーティブな理由、向いている特性について教えてください。

私はもともと、人に指示されることが好きではないんです(笑)。あとは、理系大学出身であることと、最初に入った会社で経験したのがエンジニア職だったことが適性的に大きいと考えています。

新規事業を行う時は、やはりプロダクトとなる物を作りますよね。その企画や開発には、全てにおいて勘所があるため、頭の中で手順やコストなどをイメージするものです。理系でエンジニア職の経験がそこに活きていますね。

また、自分で営業をしながらプロダクトの大枠の概要設計もできてしまうため、経営スピードも早いというメリットがあります。

それから、最初に入った会社で勉強する癖がついたのも大きいです。今でも毎日のように海外の記事をメインに1,000記事ほど目を通し、そこから発想をもらうことがしばしばあります。プライバシー・テックの領域も、海外ニュースでは頻繁に取り上げられ、盛り上がっていることを2018年時点でウォッチしていました。

日本がプライバシー後進国だからこそ顧客目線を重視する

──プロダクトを開発・販売する際の、ユーザー視点・顧客視点についてはどのようにお考えでしょうか。

我々の顧客は、主にWebサイトを運営している企業ではありますが、私たちが見ているのはその先の消費者です。

経産省と総務省が、消費者と企業に対して行ったアンケート結果では、消費者の73%がプライバシー保護に対して高い関心を持っていることがわかりました。それに加え、消費者の88%は、類似商品の中から1つを選択する際に、プライバシー保護の取り組みを考慮している企業を選んでいます。

一方で、プライバシー保護に努めていることの発信が消費者の消費行動に影響を与えると考えている企業は58%しかいませんでした。実際は、消費者のマインドの方がプライバシー意識が進んでおり、反対に企業は認識が甘く、対応が遅れているのです。

この傾向を考慮しても、やはり企業に「追いついてくださいね」と言う選択は間違っていません。それに加え、企業・広告主と消費者を天秤にかけると、今は企業・広告主側が有利な状態になっていることも理由の1つです。そのアンフェアな関係を正常な状態に戻したい気持ちがあるため、消費者を見ていますね。

──そのデータは意外性がありますね。

日本にいるとなかなか理解しづらいですが、日本はアジア圏の中でプライバシー後進国です。それは法律に関しても同じことが言えます。お隣の中国では、2021年11月1日にはEUレベルの厳しい個人情報保護法が施行されましたしね。

以上の理由から、企業に対しては「法律を守ってください。それは当たり前ですよね?」というスタンスで接しています。

私が提供しているCMP(同意管理プラットフォーム)に関しても、さまざまなカスタマイズの要望をされます。例えば、企業によっては同意バナーを「上部にしてください」「真ん中にしてください」時には「左から出てきたり隠したりしたいです」と言われる場合もあります。しかし、そこは振り切って下方ワンパターンで、と言い切っています。

その理由は、消費者にとっては、まだ同意管理プラットフォームが見慣れた存在ではないためです。まずは消費者に慣れてもらうことが大切だと弊社が考えていることを説明し、消費者を見た上で対企業へ啓蒙活動を行っています。クライアントを思うと、本当は合わせにいったほうが良いのかもしれませんが、現在導入が進んでいる会社様に関しては、私の考えに共感してくださっているケースが多いですね。

これからのマーケティングに必要なのは「クリエイティブな感性」

──メンバーやマーケターに「こうあってほしい」という理想像はありますか。

第一に、情報収集はしっかり行ってほしいと考えています。マーケターはその道のプロフェッショナルでなければならないし、自分自身とクライアント、消費者を見るだけではいけません。市場環境全体を見ないことには、話にならないのです。

市場環境が見えていないマーケターは、やはり思考が狭くなり、手段も限られていきます。選択肢が減ると、マーケティングとして弱体化します。以上の理由で、情報収集力や感性を磨くようにと話しています。

感性とは、「食べるもの、服装、身だしなみ、言葉遣い」など日常生活にも関わる全ての感性のことです。

──感性とマーケティング実務はどのようにつながり得るとお考えですか?

例えば、デジタル広告のマーケターだと、数字に強い必要があります。しかし、これからの時代はターゲティングやリターゲティング広告も今と同じような成果は難しくなります。数字で積極的に改善していた世界観が難しくなり、マーケティングオートメーションなどの手法も取りづらくなるでしょう。

今までできていたことができなくなるため、トップファネルの施策を改めて講じる必要があります。サービスやプロダクトの自社製品自体のブラッシュアップをしなければなりません。それはつまり、クリエイティブな力を求められるということです。

本質的に売れないものをファネルの下流で広告や営業のパワーで売る。そういうのはもう難しくなっていきます。

今後は、売れるべきものや価値のあるものこそが売れ、クリエイティブ力でそれらを発信することが大事になることでしょう。そのクリエイティブ力は、感性によって磨かれるものだと思います。

──社内マーケターに要求している役割やミッションについて教えてください。

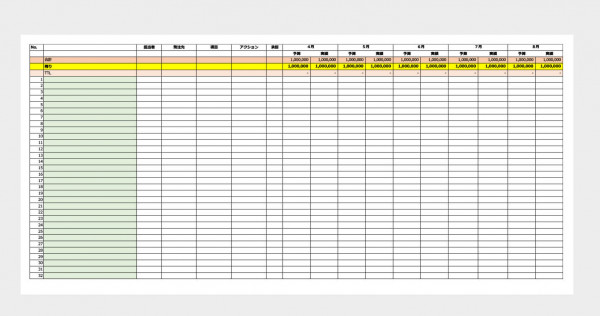

基本的に会社のカルチャーは自由主義で、「NO RULES(ノー・ルールズ)」を掲げています。NETFLIX同様ですね。もちろん事業計画や達成すべきKPIはありますが、基本的には自由に進めてもらっているイメージです。

ですので、数字で語るカルチャーになっているとは思います。リードの獲得数やセミナーの開催数、メディアの掲載数については、各自ミッションを持ってもらっています。

テキストコミュニケーションツールのスレッドでやりたいことを発信してくれさえすれば、深く突っ込むことはありません。もちろん私自身は気にしがちな性格であるため、不明瞭な点については厳しく尋ねたり、数字面について深堀りして確認したりすることはあります。

──社内のコミュニケーションや組織運営について、このコロナ禍で大切にしていることはありますか。

毎週1on1で話す機会は作っています。それに加え、バーチャルオフィスツールを導入し、出社している人を確認したり、ツール上で話しかけたりします。基本的にはチャットツールによるテキストコミュニケーションがメインですが、やはり口頭で話したほうが効率の良いケースもあるため、積極的に利用します。このようにして、コミュニケーションに困らない環境づくりに気を付けていますね。

マーケティングは教科書に書いてあることが全てではない

──マーケターへのキャリアシフトを考えている方にアドバイスをお願いします。

マーケターは手に職がつく職種ですよね。そのため、転職というイベントが怖くなくなる点が、強みだと言えます。例えば、営業やバックオフィスだと、手に職と言うよりも、経験年数に対して付加価値が付くケースが多々あります。しかし、マーケターは会社を転々とできるほど、自分でのし上がれる力が付く職業です。

アドバイスするならば、「マーケティングは教科書に書いてあることが手法の全てではない」と言いたいですね。ゴールから逆算する力や、クリエイティブな考え方ができる人が向いているのではないでしょうか。

──新規事業やスタートアップ、ベンチャーにシフトする魅力について教えてください。

ベンチャーにシフトする魅力は、リターンが大きいことですね。広い領域のことを深く経験できる意味での経験知的なリターンはもちろん、お金のリターンもあります。将来的にIPOすると大きいです。例えば、同じ年収500万円でも、大企業で勤めるのかスタートアップでストックオプションを貰ってやるのかと問われたら、後者のほうが将来的なメリットが多くあります。

このようにリターンを考えると、大手企業に就職するメリットは、私の中には正直あまりありません。試行錯誤を経験したり、自分ができなければ後ろがない緊張感を体験したり、物事を自分自身の力のみでやりきったりすることはスタートアップならではの経験です。

社会人前半に身に付けておくべきこのようなマインドに関しては、大手企業よりもスタートアップのほうが得られやすいのではないでしょうか。もちろん、大手企業の歩き方については、大手企業からでないと学べませんが、それは30代になってからでもいいと思います。

──新規事業において、制度が整っていないことや、失敗することに対するストレスの乗り切り方はございますか?

それはもう、乗り切れる人か、乗り切れない人かという資質的な問題もあると思います。

大手企業から弊社のようなスタートアップに転職すると、指示待ち人間になってしまったり、ゼロベースの質問をしてしまったり、自分の考えがなかったりする人もいます。人によっては、その性質を変えることが難しく、乗り切れない場合もあるでしょう。

とはいえ、1回経験してしまえば、後はもう何があろうと若いなら若いだけ耐えられるのではないでしょうか。実際にインターンで働いているメンバーも、3、4カ月前は疲弊していましたが、乗り切ってからは自分のペースでできるようになりました。自分で考えて行動できるようにもなります。

曖昧さを楽しむことも大切かもしれませんね。マーケティングにわかりやすい正解はないため、曖昧な時に、自分なりに仮説を立てるのが楽しいとか、そういう人はやはり向いていますよね。私自身も、物事を決定する際はプランCやプランDまで考えます。プランごとのフローチャートまで考えることも多く、やはりそのプロセスが面白いと感じますね。

そのような曖昧さや試行錯誤の中で、日々の成長をダイレクトに感じられるようになれば、やりがいにもつながりやすいと思います。

──採用において人を見る際の視点を教えてください。

人材を見る時は、弊社のカルチャーにマッチするかどうかを重要視しています。自立して学ぶ姿勢があるかどうか、コミュニケーションやテキストコミュニケーションができるかどうかなどはチェックします。もちろん最初はサポートしますが、3、4カ月後にはしっかり手離れできそうな人かどうかを見ていますね。

一見、わからないことを調べる人は普通のように見えますが、実際は調べない人のほうが大多数を占めているんですよ。自分でしっかりと考えられ、試行錯誤ができ、PDCAを回せる人か理想です。その根底にあるのは、やはり、自分事として仕事できるかどうかではないでしょうか。

夢はIPOと東南アジアへの進出

──現キャリアで初めて経験した社長という立ち位置について、気づきやチャレンジはありましたか。

そうですね。今は社長と株主という関係性が出てきていますが、新規事業も自分が会社から予算を取ってくるため、その交渉やPLの作成は、今までやってきたことと何も変わりません。使っているフォーマットに関しては、前職時代の物を使いまわしていますから。

──今後のご自身のキャリアビジョンについて教えてください。

今はPriv TechをIPOしたいと考えています。プライバシー・テックの動きは、海外であれば設立5年ほどで5,000~6,000億円程度の規模感でスタートアップが出てきているほど、市場が盛り上がっています。例えば、1つのラインとして、バリエーション1,000億、ユニコーン企業程度なら日本国内でも目指せるのではないかと踏んでいます。

それに加え、東南アジアへの進出も考えていきたいですね。プライバシー・テックは法律に対応してこそですが、ヨーロッパやアメリカの製品がそこまで対応できるかと言われると、決してそんなことはありません。事実、日本の法律にすらジャストフィットしておらず、合っていない部分がありますよね。そこで私たちは戦えているため、この調子で東南アジア圏もしっかり握っていきたいと思います。そしてIPOした後、43~45歳ごろに一度引退できればよいですね。

──引退とは驚きです。どのような展望なのでしょうか。

引退後は留学し、再び大学に行きたいと考えています。語学の学び直しも兼ねた留学です。弊社のアライアンス先は海外が多いため、語学を身に付けてワールドワイドなビジネスを展開したい野望があります。その他、データサイエンスや宇宙工学もやってみたいですね。それから40代後半になったらもう一度帰国し、また頑張りたいと考えています。

──これからが楽しみですね。本日はありがとうございました。

Priv Tech株式会社 Webサイトはこちら

執筆者

マーキャリ 編集部